株式会社一の坊の持続可能な取り組み

宮城県で温泉リゾートや飲食店、美術館を展開する株式会社一の坊(以下、一の坊)。業界に先駆けてオールインクルーシブの滞在スタイルを取り入れるなど、お客様から高い人気を集めています。温泉リゾートとしての認知を誇る一方で、ゼロカーボンの分野でも全国的に注目される取り組みを続けていることをご存知でしょうか。

その取り組みは、単なる省エネ活動にとどまりません。社員一人ひとりの意識改革や組織づくりに関する工夫は、業種や規模を問わず応用可能なヒントに満ちています。

お客様の「快適」と「省エネ」を両立する温泉リゾートへ

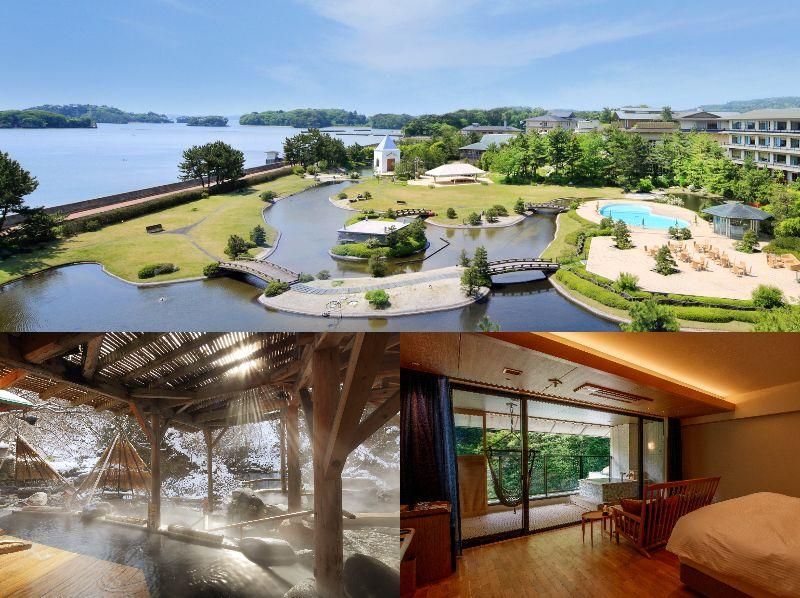

1950年創業の一の坊は、「松島一の坊」「作並温泉 ゆづくしSalon一の坊」の温泉リゾートをはじめ、飲食店「かきとあなご松島田里津庵」や美術館「藤田喬平ガラス美術館」も展開しています。グループ会社では、蔵王町に「ゆと森倶楽部」と「温泉山荘だいこんの花」の温泉リゾートを手がけています。

「理想の日常に出会う」という独自価値を掲げ、地元食材を使った料理や心癒される温泉体験を提供。こうした“心と体を整える”リゾート体験の裏側では、お客様の快適性を損なわずに環境に配慮するための見えない工夫と努力が重ねられています。

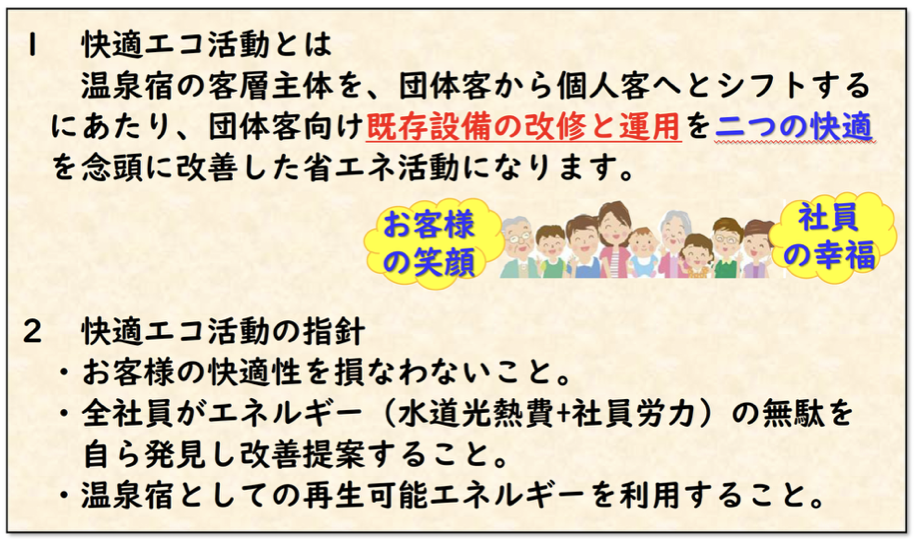

転機は2016年のことでした。これまで団体客中心だった宿泊スタイルを個人客向けへと大きくシフトさせたのがきっかけです。「お客様の人数は半分になりましたが、水道光熱費は5〜6%しか減りませんでした。これはおかしい。運営も設備も見直す必要があると考えました」と、施設管理支援センターの神島 浩人さんは当時を振り返ります。

この問題意識から生まれたのが、社内横断型の組織「快適エコ活動推進委員会」です。単なるコスト削減ではなく、快適性を保ちながらエネルギーのムダをなくすことを目的とした取り組みが、全社を挙げてスタートしました。社長を責任者とし、施設管理支援センターが統括・企画を担う体制で、各施設に配置された委員が毎月の会議で省エネ運用の報告・提案を継続的に行っています。こうした定例的な対話と情報共有の場が、省エネ活動を一過性のものにせず、全社的な推進力へとつなげています。

省エネの鍵は「社員の納得感」と「自分ゴト化」

写真左/横山 理美さん 写真右/神島 浩人さん

省エネ活動で最も重視したのは、「社員が行動の意味を理解すること」です。例えば、蛍光灯をLEDに切り替える際も、単なるコスト削減で終わらせません。「LEDに変えると電球の交換頻度が減り、社員の労力がかなり軽くなります。その分をお客様へのおもてなしに集中できる」と、社員にとってのメリットを丁寧に伝えました。

取り組みを進めるなかで、現場社員からの多様な提案が飛び交うようになりました。安全のために24時間点灯していた照明をセンサー式に切り替えるなど、現場の「気づき」から生まれた改善策は多数あります。

客室の空調運用も見直されました。チェックイン前の14時ごろから一斉に電源を入れていたのを、「少し前倒しして段階的に温めることでピーク電力を抑えられるのでは」という客室清掃スタッフからの提案がきっかけです。神島さんは「その結果、ピーク電力を30kW削減し、年間約64万円の基本料金節約につながりました」と話します。

こうした成功体験が、「社員一人ひとりの気づき」を後押しする好循環を生んでいます。

おいしさと環境への配慮を両立する「食」の取り組み

一の坊では、おいしい料理を提供しながら、フードロス削減や地産地消にも貢献する、サステナブルな「食」のあり方を模索し、実践しています。

そのひとつが、オープンキッチンでの「オーダービュッフェ」スタイルです。お客様の注文を受けてから調理スタッフがその場で仕上げるこの方式は、「つくりすぎ」を防ぐことができ、従来のビュッフェと比べてフードロスを約36%削減することに成功しました。

「お客様の目の前で調理してお渡しすることで、『おいしかった』と声をかけていただく機会が増えました。料理人にとっても技術を見てもらえる場になり、やりがいやスキルアップの意識につながっていると感じます」と広報の横山理美さんは話します。

また、料理長や若手スタッフが地元の生産者のもとへ直接伺い、想いや背景に触れる「Meet-Up TOHOKU ソト活 一の坊™」(以下、ソト活)を定期的に実施。その経験を活かし、メニュー提供時に食材の魅力や生産者の想いを伝えるほか、規格外野菜や端材も積極的に取り入れ、地域の農産物を無理なく使い切る工夫を行っています。こうした取り組みが、食材への理解やフードロス削減、地産地消の促進につながっているのです。

さらに、松島一の坊では、調理時に出た生ごみは食品リサイクルシステムによって肥料化し、循環型農業にも活用。一の坊は、食を通じたゼロカーボンの取り組みを地域全体に広げていくことを目指しています。

伝え続けることで変わる、意識と行動

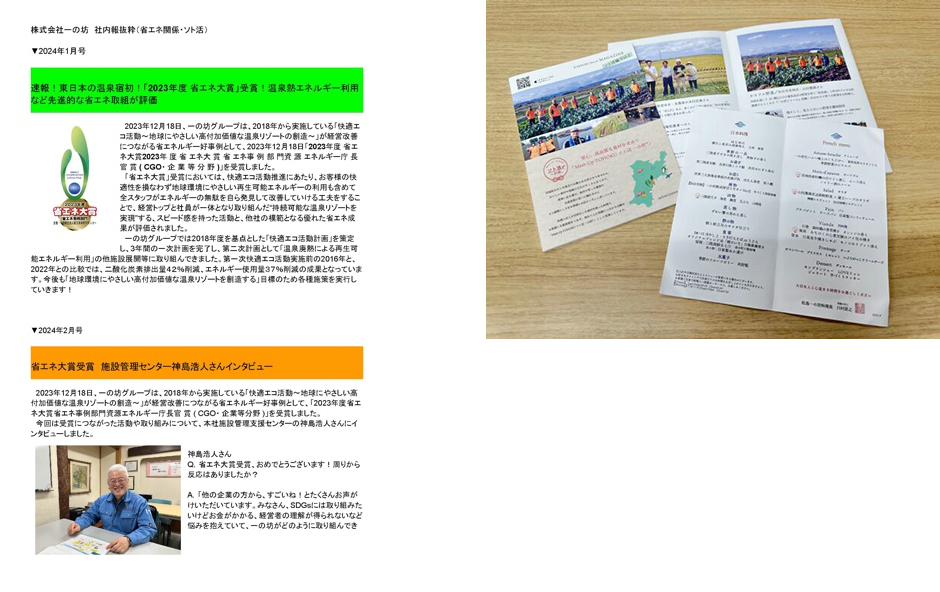

写真左/社内報の一部

写真右/「ICHINOBO Resort MAGAZINE」とお客様にお渡ししている月替わりのレストランメニューでもソト活を紹介

こうした取り組みを現場だけの実践で終わらせず、全社で共有し、“自分ゴト”として広げていく。その役割を担っているのが、社内報を中心とした情報発信です。

なかでも社内報では、省エネやフードロス削減といったテーマについて、日々の取り組みを少しずつ丁寧に紹介。ソト活のレポートはもちろん、環境に関する賞を受賞した際には「何が評価されたのか」「どんな工夫があったのか」をかみ砕いて伝えることで、社員一人ひとりの理解や共感を育んでいます。「一気に浸透するものではないので、丁寧に発信を続けています」と横山さんは話します。

一方、Webサイトやリーフレット『ICHINOBO Resort MAGAZINE』では、主に「ソト活」の取り組みを社外へ発信。地域との関わりや食材への想いを伝えることで、一の坊でしか体験できない価値を届け、お客様の笑顔や地域の方々の笑顔へとつなげています。

神島さんも「今では省エネだけでなく、フードロス削減や地産地消といったSDGsの視点も、社員全体にかなり広がってきています」と、情報発信の手応えを実感しています。

捨てていた「熱」を活かす。設備改修と「見える化」の力

社員の意識改革といったソフト面と並行し、一の坊では設備投資を通じたハード面でのゼロカーボン対策も着実に進めています。中でも最も注目されているのが、温泉廃熱の利用です。

これまで浴槽からあふれてそのまま廃棄されていた温泉の熱エネルギーに着目し、廃湯の熱を利用する「温泉廃熱利用システム」を導入しました。熱交換器とヒートポンプを活用して回収した熱を浴槽の保温や給湯に再利用することで、既設ボイラーの稼働を抑制し、重油の使用量を大幅に削減。再生可能エネルギーの有効活用と環境負荷の軽減を両立させた仕組みです。

この取り組みの結果、エネルギー使用量は37%削減、CO₂排出量は42%削減という大きな効果が出ています。

「毎月のエネルギー使用量とCO₂削減率を集計して経営会議で報告し、効果を『見える化』することで次の改善につなげています」と淡々と話す神島さんに、横山さんは言葉を添えます。「神島はさらっと話していますが、様々な取り組みの中でも、温泉リゾートとしての『省エネ化』や『温泉廃熱』活用は、全国的に高く評価されています。ここまでの成果は、地道に積み重ねてきた結果なのです」。

導入して終わりではない、改善し続ける文化

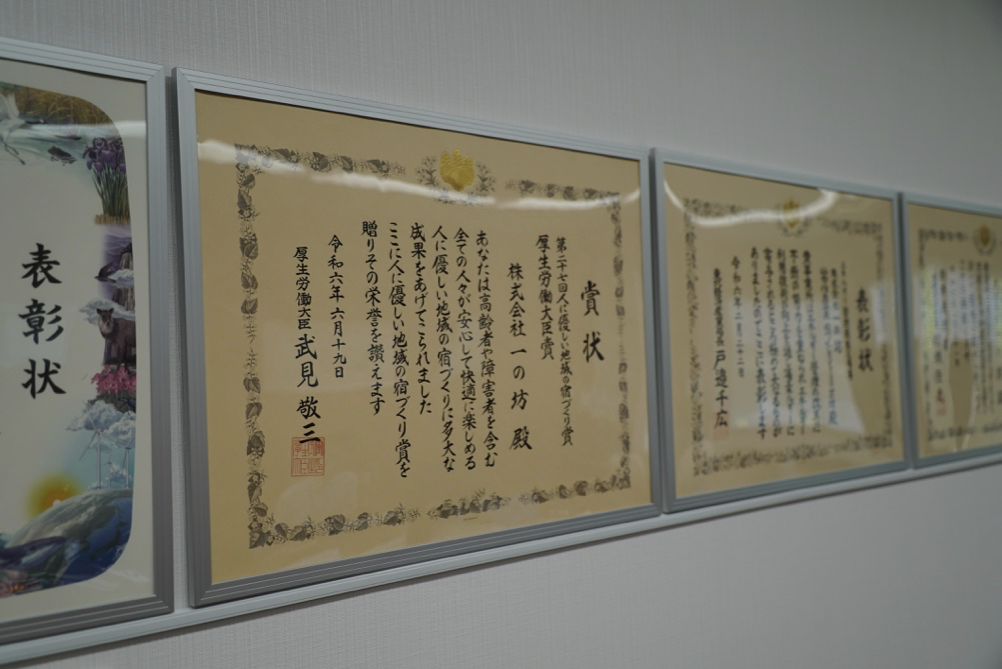

これまでに、宮城県の「みやぎゼロカーボンアワード(最優秀賞)」や、「気候変動アクション環境大臣表彰(大賞)」など、全国規模の表彰も次々と受賞しており、宿泊業におけるロールモデルとして注目を集めています。

「今取り組んでいるのは、重油ボイラーで稼働していた温水ヒーターをガス式に切り替えることです。CO₂排出量がさらに減ると考えています。去年から少しずつ始めていて、今後も進めていきます」と神島さん。

大切なのは、機器を導入して終わりではなく、運用の中でスタッフが気づき、改善を重ねていくことです。「温泉廃熱の設備も、入れて終わりではありません。スタッフが『もっとこうできるかも』と考えることで、年々確実に変わっていきます」と神島さんは話します。

横山さんも「2年半で20回ほど続けてきた『ソト活』は、今後も継続していく予定です。宮城の美味しい食材を、もっとたくさんのお客様に届けていけたら」と今後の目標を語ります。

省エネというと一部の部署だけが取り組むものと思われがちですが、一の坊では省エネやサステナビリティに対して「全社員で取り組む文化」が根付いています。「特別な技術がなくても、社員の意識と仕組み次第で環境負荷を減らせる」ことを教えてくれます。

自分たちの活動が社内外に誇れるものになる——その実感こそが、ゼロカーボンへの第一歩なのかもしれません。

▼一の坊さまホームページ

https://ichinobo.com/