近年、地球の気温が上昇し続けており、世界的に「地球温暖化」という深刻な環境問題が起きています。地球温暖化による影響や被害が世界各地で発生しており、このままの状況が続くと、自然環境や人間の生活への被害が増していきます。

地球温暖化は、私たち人間の社会経済活動の営みが原因となって引き起こされています。地球温暖化対策のためには、その原因となった私たち一人ひとりが環境に優しい行動をすることが必要です。

つまり、将来の被害を抑えることができるのは、現在の私たちだけなのです。

地球温暖化の原因

「地球温暖化」は、二酸化炭素などの温室効果ガスが急激に増加したことが原因で起きています。

温室効果ガスは、太陽から地球に届く熱エネルギーの一部を吸収し、地表に戻すことで、世界の平均気温を14℃程度に保ち、生物にとって住みよい環境を保ってきました。

この温室効果ガスが増えすぎると、宇宙空間に逃げるはずの熱が放出されず地表に溜まり、その結果、気温が上昇します。

私たち人間は、18世紀後半の産業革命以降、石炭や石油などの化石燃料をエネルギー源として大量に使うようになりました。私たちの生活が豊かになった一方で、化石燃料の大量消費により温室効果ガスの濃度が急激に増加したため、地球温暖化が引き起こされました。地球の長い歴史上、産業革命から現在までのわずか300年の間で地球温暖化が急激に進み、現在の危機的な状況を迎えています。

地球温暖化が進行すると、気温が上昇するだけでなく、私たちの生活や地球に様々な異変が生じます。地球温暖化によりどのような影響が生じるのか、「各地における地球温暖化の影響」で紹介します。

各地における地球温暖化の影響

宮城県における地球温暖化の影響

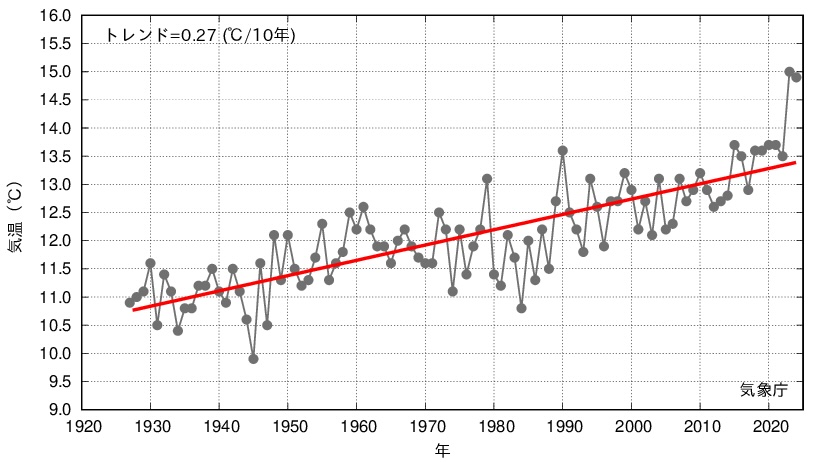

気温の変化

仙台の年平均気温は、様々な変動を繰り返しながら上昇しています。2024年の年平均気温は、観測史上最高値を記録した2023年に続き、過去2番目の高い値を記録しました。

2024年の平均気温を季節ごとにみると、春、夏、秋は過去2番目に高い平均気温となり、冬は過去1番目に高い平均気温となりました。

1927年から2024年までの観測データによると、仙台の年平均気温は、都市化の影響もあり100年あたり約2.6℃の割合で上昇しています。全国は約1.4℃の上昇であるのに対して、仙台ではほぼ倍のペースで気温が上昇しています。

地球温暖化対策を行わなかった場合、今後100年の間に宮城県では約4.7℃上昇するとも言われており、熱中症といった健康へのリスクが著しく高まるだけでなく、農作物や生物への影響も深刻になります。

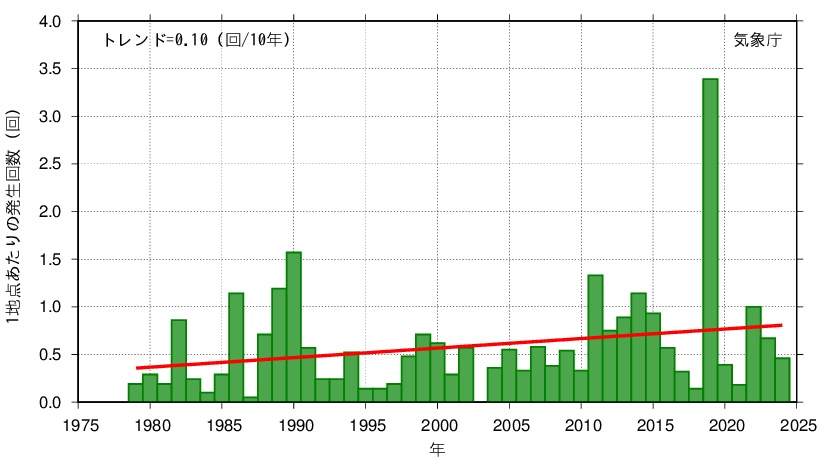

雨の降り方の変化

地球温暖化の影響により、雨の降り方にも影響が出ています。

1時間当たりの降水量が30mm以上の年間発生回数が増加しており、短時間に降る強い雨の回数が増加し、雨の降り方が極端になっています。

大気中の水分(飽和水蒸気量)が一定量を超えると雨が降りますが、気温の上昇に伴い大気中に貯めることができる水分量が多くなります。水分量が多くなった分、一度に降る雨の量が増えるため、短時間豪雨の頻度が増えると考えられています。

短時間に強く降る雨の頻度が増えるほど、河川の氾濫や土砂災害といった災害発生リスクが高まります。

自然界・生態系の影響

地球温暖化は、農産物や自然界・生態系にも影響を及ぼしています。

高温により県内産のブドウやリンゴ等の着色に影響を及ぼし、海水温の上昇により藻場では海藻の衰退(磯焼け)などの影響が確認されています。

また、積雪量の減少等により個体数が著しく増加したニホンジカ及びイノシシがエサを求めて農地に侵入し、農作物等への被害が発生しています。また、温暖化の影響でクマの冬眠時期が遅れ、森林の食物が不足することにより、里山に近い住宅地でクマの目撃件数や被害が増加するなど、わたしたちの生活環境にも影響が及んでいます。

<ブドウの着色不良>

<磯焼けの状況>

世界の地球温暖化の影響

気温の上昇

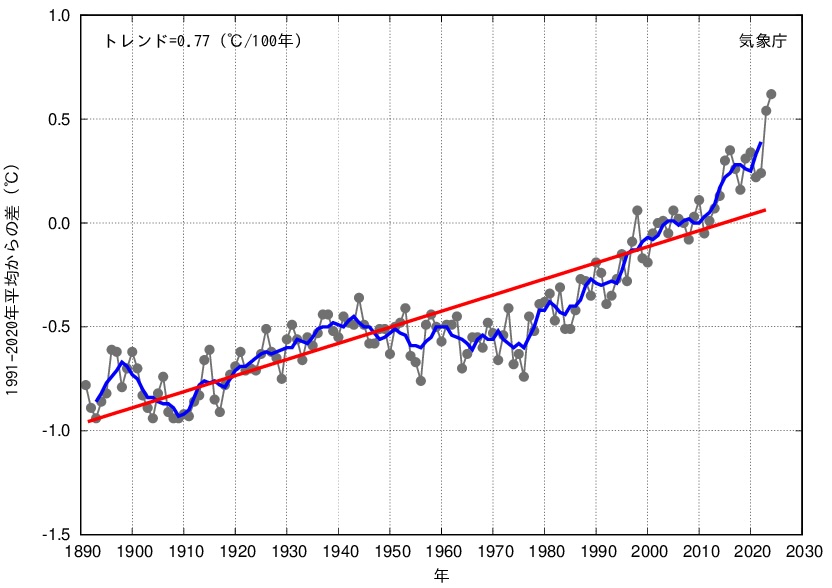

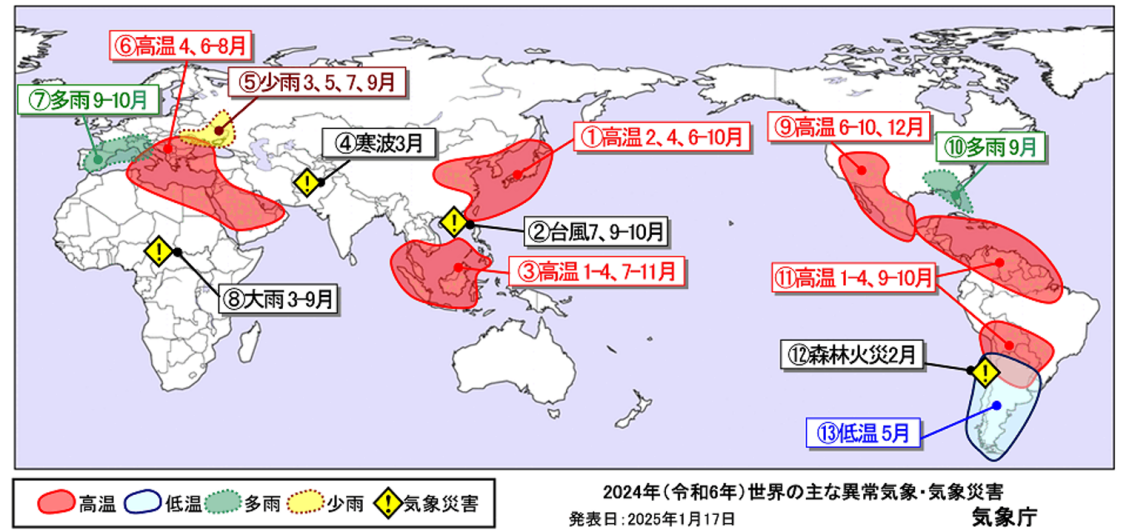

世界の年平均気温は100年あたり約0.77℃の割合で上昇しており、2024年の年平均気温は、1891年の統計開始以来、最も高い値を更新しました。2024年は世界各地で異常高温が発生しました。

世界の年平均気温偏差

海面の上昇

世界の平均海面水位は1901~2018年の間に約0.20m上昇したと言われています。将来的には、温暖化対策を行わなかった場合、2100年までの間に最大で1.01m上昇すると予測されています。

海面の上昇が進行すると、砂浜が浸水するだけでなく、キリバスやツバルといった海抜の低い島国では、島全体が水没するという危機に直面しています。

関連動画

地球温暖化に対する取り組み

全世界の取り組み

世界の共通目標「1.5℃目標」

地球規模の喫緊の課題である地球温暖化の解決のため、2015年に開催された気候変動枠組条約締約国会議(COP12)で「パリ協定」が採択され、世界の平均気温上昇を1.5℃に抑えるという世界共通の長期目標が盛り込まれました。このパリ協定は、歴史上はじめて全世界の全ての国(196か国)が参加し、温暖化対策を進めることに合意したという点で画期的な枠組みであると言われています。

パリ協定の内容

世界の平均気温上昇を産業革命以来に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること

2018年に公表されたIPCC「1.5℃特別報告書」では、パリ協定の目標を達成するためには、二酸化炭素の排出量を2050年頃に正味ゼロ、いわゆるカーボンニュートラルとすることが必要とされました。

これを受け、世界各国で2050年までのカーボンニュートラルの達成を目指す動きが広がっています。

2023年7月には、世界気象機関(WMO)などが2023年7月は観測史上最も暑い月になるという見通しを示しました。この見通しを受け、アントニオ・グテーレス国連事務総長は「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰化の時代が来た」と危機感を示し、世界各国へ地球温暖化対策の加速化を求めました。

2023年11月から12月にかけて開催された気候変動枠組条約締結国会議(COP28)では、パリ協定の目標達成に向けた世界全体の進捗状況の評価が行われました。そこでは、1.5℃目標達成に向けては、現在の進捗状況ではまだ隔たりがあり、2030年までに43%、2035年までに60%の温室効果ガスの排出量を削減する必要性が認識されました。

日本の取り組み

日本でも、政府が2020年10月に、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを目指すことを宣言しました。

2021年6月には、地球温暖化対策推進法が改正され、2050年までのカーボンニュートラルの実現が基本理念として法律に位置づけられました。同年10月には、「地球温暖化対策計画」が見直され、2030年度において国全体の温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目指す中期目標が示されました。

また、2023年に開催されたCOP28の結果を受けて、2025年2月に地球温暖化対策計画が見直され、国全体の温室効果ガス排出量を、2035年度には2013年度から60%削減、2040年度には2013年度から73%削減することを目指す、新たな削減目標が示されました。

現在、2050年までのカーボンニュートラルを目指す取組は全国各地で行われています。

宮城県でも、2050年までに二酸化炭素排出実質ゼロを長期目標とし、2030年度までに県全体の温室効果ガス排出量を2013年度比で50%削減することを目指しています。

地球温暖化を詳しく知る

地球温暖化について詳しく知りたい方は、こちらのリンクで最新の情報や対策を確認できます。温暖化の影響や各国の取り組みを理解し、私たちができる行動を考えましょう。